2025年度体験型人材育成コース

プログラム

本ページの情報は、詳細が確定次第、随時更新予定です。

プログラム概要

プログラム概要

- 大学や産業界から、量子ICTの第一線で活躍されている専門家から、量子ICTの基礎、各分野の成果やこれからの方向性、課題について学ぶことができます。

- 量子ICTの専門家や受講生同士の交流など、量子の世界に飛び込むための一歩を提供します。

- 量子ICTに関心のある他の受講生たちと仲間になり、量子ICTの課題や応用について検討する機会をもてます。

人材育成方針

人材育成方針

- 量子ICTについて関心がある方を対象にしたコース

- 量子ICTの技術領域への入り口として設置したコース

量子ICTの基礎を理解し、量子ICT領域に参画する人材の育成を目指します。

育成内容

育成内容

量子ICT領域に参画する人材の育成のため、

- 量子ICTへの理解を持ってもらうために、量子ICTの専門家からの講義を提供します。

- 量子ICT応用を考える勉強会を実施し、アウトプットについて考える機会を提供します。

- また、それらの専門家の方と直接に相談や議論などの交流の機会を提供します。

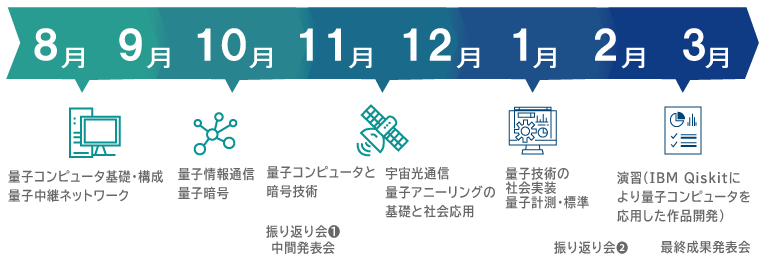

1年間の流れ

1年間の流れ

各講義の詳細は、「体験型人材育成コース 1年間の流れ」ページをご参照ください。

| 講義日程 | 講演タイトル | 認定対象 |

|---|---|---|

| 講義担当者 / 所属・肩書 | ||

| 8/7(木) 18:00-21:00 |

オリエンテーション | - |

| 「量子ICTの基礎知識」 井元 信之 東京大学 特命教授室 特命教授 |

○ | |

| 「量子コンピュータ」「量子通信」の次に来る、「量子中継ネットワーク」 小坂 英男 横浜国立大学 量子情報研究センター・センター長/大学院工学研究院・教授 |

○ | |

| 「量子コンピューティング基礎」 山本 直樹 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 教授 / 量子コンピューティングセンター センター長 |

○ | |

| Hands-on Workshop on Quantum Teleportation ハンズオンワークショップ 量子テレポーテーション バンミーター,ロドニー 慶應義塾大学 環境情報学部 教授 / 政策・メディア研究科委員 慶應義塾大学 量子コンピューティングセンター 副センター長 |

○ | |

| 量子コンピュータと暗号技術 國廣 昇 筑波大学 システム情報系 教授 青野 良範 国立研究開発法人情報通信研究機構 サイバーセキュリティ研究所 セキュリティ基盤研究室 主任研究員 高安 敦 東京大学大学院 情報理工学系研究科 数理情報学専攻 准教授 |

○ | |

10:00-12:00 |

量子技術の社会実装 今井 良輔 キュエル株式会社 高椋 章太 株式会社QunaSys Chemical Resaerch Solution 事業部 事業部長 |

○ |

13:00-18:00 |

量子情報通信と量子暗号 小芦 雅斗 東京大学 工学系研究科 教授 武岡 正裕 慶應義塾大学 理工学部電気情報工学科 教授 |

○ |

15:00-19:00 |

体験型 振り返り会(1) | ○ |

| 探索型 中間発表 | - | |

14:30-18:00 |

IBM 量子コンピューター見学会 | - |

| 同窓会(OB会) | - | |

| 量子アニーリングの基礎と社会応用 田中 宗 慶應義塾大学 理工学部物理情報工学科 教授 慶應義塾大学 ヒト生物学-微生物叢-量子計算研究センター (WPI-Bio2Q) 副拠点長 慶應義塾大学 サスティナブル量子AI研究センター センター長 情報処理推進機構未踏ターゲット事業(アニーリング部門)プロジェクトマネージャー 戸川 望 早稲田大学 大学院基幹理工学研究科 情報理工・情報通信専攻 教授 早稲田大学 理工学術院長 早稲田大学 量子技術社会実装拠点 拠点長 |

○ | |

10:00-15:00 |

我が国の衛星QKDに向けた研究開発 横手 紗織 スカパーJSAT株式会社 宇宙事業部門 宇宙・衛星事業本部 宇宙・防衛事業部 第3チーム 藤原 幹生 国立研究開発法人情報通信研究機構 量子ICT協創センター 研究センター長 小澤 俊介 国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 小金井フロンティア研究センター 量子ICT研究室 主任研究員 |

○ |

| IBM Qiskitワークショップ 沼田 祈史 日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所 量子人材開発 |

○ | |

| 量子計測・標準 早坂 和弘 国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 小金井フロンティア研究センター 量子ICT研究室 副室長 井戸 哲也 国立研究開発法人情報通信研究機構 電磁波研究所 電磁波標準研究センター 時空標準研究室 室長 寺井 弘高 国立研究開発法人情報通信研究機構 未来ICT研究所 研究統括 |

○ | |

| 体験型 グループワーク振り返り会(2) | ○ | |

| 最終成果発表会 | - | |

各講義の詳細は、「体験型人材育成コース 1年間の流れ」ページをご参照ください。

日程が合わない場合には、講義録画や録画発表などの手段も提供して対応します。

講義コーディネーター/アシスタント

村上 友章

NICT Quantum Camp(NQC)事務局

株式会社ギブリー

横山 輝明

NICT Quantum Camp(NQC)事務局

国立研究開発法人情報通信研究機構

量子ICT協創センター

主任研究員

応募要項

応募要項

2025年度の応募は締め切りいたしました。

対象(条件)

応募条件

- 日本国内に居住する方

- 国内の銀行口座お持ちの方

- 外国人の方は、国内の大学や企業に在籍している方

- 量子ICTへの強い関心を有する方

特に若手(高専生、大学生、修士・博士課程在学者)や量子技術の教育に関わる方など - 他受講生たちと共に、量子ICTへの学びとそのアウトプット機会を活かして自発的に学習できること

- PC操作や簡単なプログラミングなど基本的なICTスキルを有する方

- 本プログラムの趣旨や目的、求める人材像を理解していること

- 後記の注意事項を理解し、同意できること

注意事項

- 本プログラムで実施する研究開発の知的財産権は応募者に帰属します。ただし、本プログラムの記録や成果公開を目的とした、運営からの利用には許諾いただきます。

- 家族、通学先の先生、勤務先の上司など、関係者の理解が得られること。事前に許可がない場合、受講を取り消すことがあります。

- 未成年者が応募する場合は、応募時に保護者の同意書があること。

- 本プログラムの受講が、応募者と第三者との雇用関係等の契約に違反するものでないこと。

- プログラム参加に伴う運営側の指示に従うこと。

- 情報通信ツールとしてFacebookを利用します。

- 法令や常識的な社会のルール、マナーを守り、他の受講生と協調して参加できること。

- これらの注意事項を遵守いただけない場合など、本プログラムの受講を継続することが不適当と判断される際には、以降の受講をお断りする場合があります。

- 事業広報や記録のための写真撮影や情報公開に承諾できること。

- 本プログラムは、収集した個人情報を、本プログラム運営に係る用途のために利用します。

- 本プログラムは法令に基づく場合、事前に相談の上合意をした場合を除いて個人データを第三者へ提供することはしません。

- 収集した個人情報について、本人に開示・訂正・削除・利用停止を請求する権利があります。必要な場合は事務局にお問い合わせください。

修了条件

以下の条件を満たした受講生を修了生として認定します。

- 全13回の対象講義中、8回以上の出席

(対象講義は「○」のついたものです。当日の都合がつかない方はビデオ視聴も可です。) - 振り返り資料の作成と提出

- 応募期間

- 2025年6月9日(月) - 7月7日(月)17時まで(期限厳守)

- 定員

- 募集人数 最大50名

- 費用

- 無料

- 申請書

-

申請書 ダウンロード

自己紹介スライド- ダウンロード - 応募の流れ

- 申請書を記入の上、応募期間内に下記フォームより提出してください。

2025年度NQC体験型参加申し込みフォーム

※記載の内容に基づき専門家により構成される有識者会議で審査を行った上で受講生を決定いたします。 - 結果通知

- 2025年7月中旬に結果をお知らせします。

- 問い合わせ先

- 募集内容に関して質問や確認がある場合には、下記メールアドレスにお問い合わせください。

NQC@ml.nict.go.jp